Pour marquer son 30ème anniversaire, la SHR a proposé à ses membres une excursion sur deux jours, les 7 et 8 juin 2014, avec au programme la ville de Metz (le Centre Pompidou et une découverte de la cité lorraine avec une visite de la cathédrale Saint-Etienne), suivie d’une journée à Verdun.

En ce week-end ensoleillé de la Pentecôte, 29 membres ont pris part à cette excursion, que nous vous proposons de découvrir en deux parties.

Ce premier article présente notre visite de Metz .

Partis à 6h00 de Rixheim, nous arrivâmes vers 10h00 au Centre Pompidou de Metz, où nous étions attendus pour une visite guidée.

Nous étions divisés en deux groupes avec au programme la présentation de l’architecture du bâtiment, conçu par le Japonais Shigeru Ban et le Français Jean de Gastines, puis la découverte des deux expositions , l’une portant sur les oeuvres de grand format et l’autre sur les paparazzi.

Sur la maquette, on distingue bien les trois parallélépipèdes de béton superposés, orientés dans trois directions différentes, permettant ainsi au visiteur d’ avoir trois vus différentes de Metz. Ces galeries de 80 m de long accueillent des expositions tout comme la grande nef du rez-de-chaussée : le Centre Pompidou de Metz dispose ainsi de 5 000 m2 d’expositions. La flèche centrale mesure 77 m de haut, un chiffre qui évoque le Centre Pompidou de Paris (le Centre Beaubourg), ouvert en 1977.

La toiture du bâtiment, inspirée du chapeau chinois, se compose de 16 000 pièces de bois, dessinant de multiples courbes, recouvertes d’une membrane blanche de fibre de verre et de téflon. L’ensemble se révèle très esthétique et est une des caractéristiques du Centre Pompidou de Metz.

L’immense nef du rez-de-chaussée accueillait l’exposition »Phares », consacrée à des oeuvres de grand format, dont voici quelques exemples.

Le guide présente l’oeuvre « Personnages et oiseaux dans la nuit » (1974) ( 2,74 m sur 6,37 m) de Joan Miro (1893-1983).

Devant les oeuvres de Yan Pei-Ming (né en 1960), des nuances de gris, peintes à coups de brosse mêlant le noir et le blanc.

« La composition aux deux perroquets » (1935-39) (400 x 480 cm), une oeuvre de Fernand Léger (1881-1955)

L’entrée du hall des réseaux du palais du chemin de fer, une commande de l’Etat pour l’Exposition internationale des arts et techniques de Paris en 1937 : une oeuvre de Robert Delaunay (1885-1941).

Une oeuvre étonnante, en fibre de verre (2008), d’Anish Kapoor (né en 1954), dans laquelle on se reflète à l’envers.

A l’étage, la visite se termina par une exposition consacrée aux paparazzi.

Paparazzi en grève devant le domicile de Brigitte Bardot à Paris, en 1965. (photo anonyme -Collection Sphinx)

Oui c’est bien la cathédrale Saint-Etienne : selon les expositions, on a cette vue depuis le début du parallélépipède.

A l’issue de la visite, en vue du déjeuner, nous nous dirigeâmes vers la vieille ville, en passant par l’étonnante Place Saint Louis, qui a des airs d’Italie, avec ses hautes maisons construites au XIII siècle par les marchands lombards installés à Metz.

Un air de Lombardie sur la place Saint-Louis : les maison à arcade furent construites sur les fondations de l’ancien mur romain.

Après le repas, la guide vint nous chercher pour une découverte de la ville de Metz, en autocar. Nous commençâmes par le « quartier allemand », cette métamorphose de Metz après l’annexion de 1871, voulue par Guillaume II pour transformer la ville lorraine en vitrine de l’Empire allemand, à l’image des constructions entreprises à Strasbourg à la même époque. Metz allait aussi devenir une pièce stratégique dans le système militaire allemand : 20 000 hommes devaient pouvoir débarquer en gare de Metz en 24 heures, en cas de besoin. Les immeubles de l’Avenue Foch, le Temple Neuf, la nouvelle gare, la poste, le palais du gouverneur militaire ont été construits durant cette période allemande, marquée par l’architecte berlinois Jürgen Kröger.

Au premier plan, la poste, en grès rose, inaugurée en 1911, construite à côté de l’immense gare de Metz (à l’arrière – plan). Construite en grès de Niderviller (d’un gris pâle), la gare mesure 300 m de long et sa tour s’élève à 40 m. Inaugurée en 1908, cette gare était le terminus de la ligne Berlin-Metz, dénommée « Kanonenbahn », en référence à son rôle stratégique : amener des milliers de soldats près de la frontière. Les deux bâtiments, oeuvre de l’architecte Jürgen Kröger, relèvent du style néo-roman rhénan.

Le palais du Gouverneur militaire de la place de Metz, construit entre 1902 et 1904, de style néo-renaissance flamande. Il comprenait 100 pièces, dont un appartement pour l’empereur Guillaume II à l’étage. Aujourd’hui, il sert de siège au commandement de la Région militaire Nord-Est.

Le Temple Neuf, édifié entre 1901 et 1904, en style néo-roman, sur les plans de l’architecte Conrad Wahn, rappelle les cathédrales de Spire et de Worms.

Après les constructions de cette période allemande, notre guide nous fit découvrir d’autres richesses de Metz, datant du XVIII siècle, période où la ville fut transformée par le Maréchal de Belle-Isle, gouverneur des Trois-Evêchés (Metz-Toul-Verdun), enclaves lorraines devenues françaises dès 1552. Il fit notamment édifier de grandes places de style classique, dont la Place de la Comédie où se dresse le théâtre de Metz.

La place de la Comédie, la première place moderne implantée par le gouverneur de Belle-Isle, avec le théâtre, construit entre 1738 et 1752.

La construction de ce théâtre s’étendit sur plusieurs années car le chantier fut interrompu par la Guerre de Succession d’Autriche (1741-1748). De style classique, c’est aujourd’hui l’un des théâtres les plus anciens toujours en activité. Le péristyle, visible sur la photo, rajouté en 1754, permit de créer une terrasse et de relier le théâtre aux deux pavillons qui l’entourent (le pavillon Saint-Marcel, qui servait de logement aux officiers de la garnison de Metz, et le pavillon de la Douane).

L’autre grande place est la Place d’Armes, devant la cathédrale, où se dressent l’Hôtel de Ville et l’Office de Tourisme. Cette place dessinée par l’architecte Jacques-François Blondel (1705-1774), sur l’emplacement de l’ancien cloître de la cathédrale est considérée comme la plus belle réalisation du gouverneur de Belle-Isle.

L’Hôtel de Ville de Metz, de style classique, de l’architecte Jacques-François Blondel, sur la Place d’Armes.

Le corps de garde, sur la Place d’Armes, construit par Jacques-François Blondel, accueille aujourd’hui l’Office de tourisme.

Au cours de notre périple dans les rues de Metz, nous passâmes aussi devant l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains, les vestiges de la citadelle de 1556, et l’Arsenal, devenu aujourd’hui une superbe salle de concert.

Saint-Pierre-aux-Nonnains, l’une des plus anciennes églises de France : elle fut construite au VII siècle sur les vestiges d’une palestre gallo-romaine dont on reconnaît encore les murs entrecoupés de chaînages de briques. Désacralisée, l’église accueille aujourd’hui des expositions. La statue, édifiée en 1935 est un hommage aux mères françaises.

Ce magasin aux vivres, d’une capacité de stockage de 6 000 m2, est aujourd’hui le seul vestige de la citadelle construite en 1556 par les autorités françaises pour protéger la ville de Metz, réunie à la couronne de France en 1552. A droite, se devine la chapelle des Templiers, construite au XII siècle, devenu aujourd’hui un lieu d’expositions. Il s’agit de l’unique chapelle de forme octogonale, en Lorraine. Sous le règne de Louis-Philippe (1830-1848), Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, inscrivit cette chapelle sur la liste des monuments à sauvegarder. Devant la chapelle se trouve l’Arsenal, édifié sous Napoléon III, pour répondre à la montée en puissance de la Prusse, possessionnée en Rhénanie, depuis la chute de Napoléon I et qui triompha de l’Autriche en 1866. L’Arsenal servait à stocker les armes et les munitions de l’imposante garnison en poste à Metz. Ce bâtiment, rénové par l’architecte catalan Ricardo Bofill, accueille aujourd’hui des salles d’exposition et une superbe salle de concert de 1 354 places, inaugurée le 26 février 1989. Le célèbre violoncelliste Mstislav Rostropovitch (1927-2007), qui s’est produit dans cette salle, a souligné que « cette maison a une acoustique fantastique, des proportions idéales et une atmosphère que je trouve exceptionnelle« .

L’entrée de l’Arsenal, construit en 1863, devenu lieu d’exposition et salle de concert en 1989 : la sculpture du fût de canon et des boulets, visible en façade, rappelle sa vocation militaire initiale.

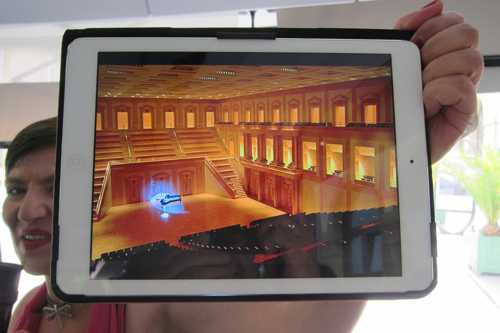

Sur sa tablette, notre guide nous montre la salle de concert de l’Arsenal : les gradins s’élèvent jusqu’à 15 m au dessus de la scène et les spectateurs entrent par le haut de la salle.

Notre découverte de Metz se termina par la visite de la cathédrale Saint-Etienne. L’édifice roman, consacré en 1040, absorba au début du XIII siècle l’église Notre-dame-la-Ronde, qui en était séparée par une petite ruelle. Les deux bâtiments furent réunis sous une voûte commune, et les travaux s’échelonnèrent sur plusieurs siècles : le choeur et le transept ne furent achevés qu’en 1522. Au XVIII siècle, Jacques-François Blondel, l’architecte de la Place d’Armes, réalisa sur la façade ouest un monumental portail classique. Sous la période allemande, en 1903, cette entrée fut remplacée par un portail néo-roman, et sur un de ses contreforts, le visage du prophète Daniel reprend les traits de l’Empereur Guillaume II.

La cathédrale Saint-Etienne, avec la Tour du Chapitre et la pointe de la Tour de Mutte (à l’arrière-plan) : dans cette tour se trouve la fameuse cloche messine « Dame Mutte ».

La façade occidentale avec le portail néo-gothique (le Portail du Christ) élevé en 1903, avec tout à droite, la statue du prophète Daniel.

La nef de la cathédrale de Metz est l’une des plus hautes de France (42 m) avec celle de Beauvais et d’Amiens.

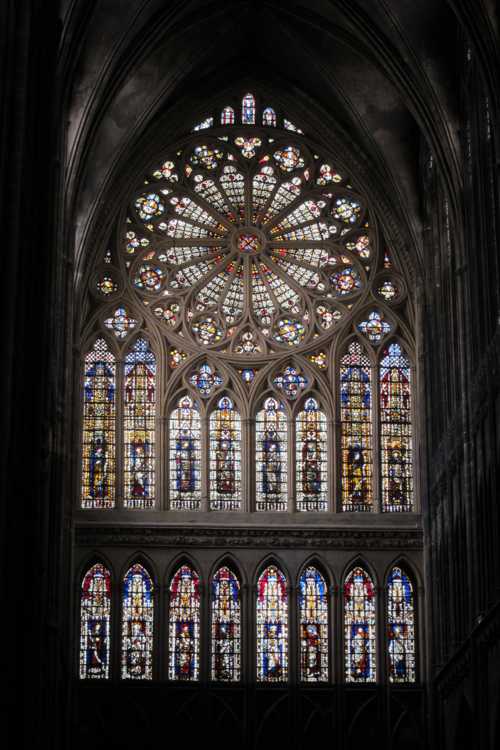

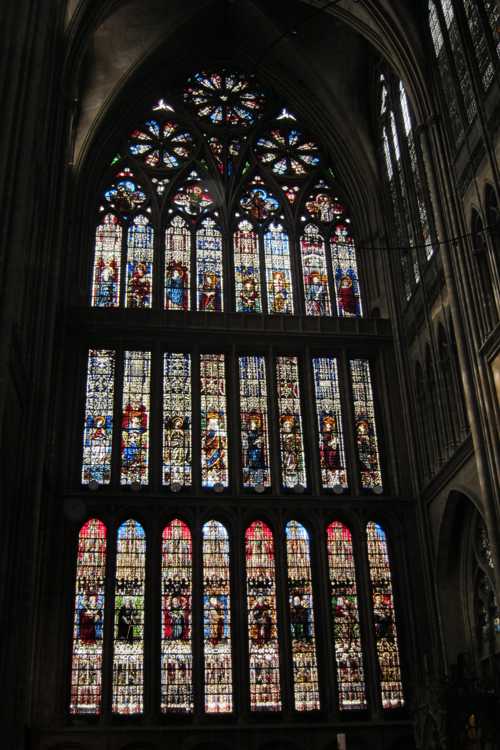

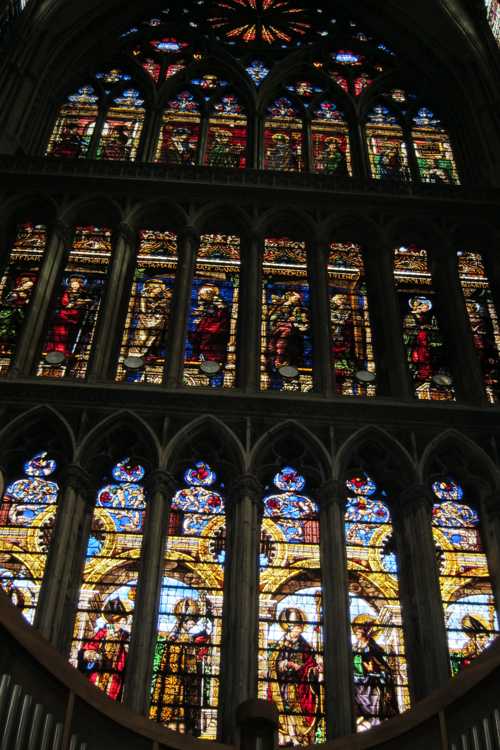

Le grand attrait de la cathédrale de Metz réside dans ses nombreux vitraux : elle compte 6 500 m2 de vitrail, soit la plus grande surface en France, ce qui lui vaut le surnom de « lanterne de Dieu » (2 000 m2 à Chartres, 1 500 m2 à Strasbourg). On y trouve des vitraux d’Hermann de Munster ( datés de 1384), de Thiébaut de Lyxheim (achevés en 1504), du Strasbourgeois Valentin Bousch ( entre 1521 et 1527) et des oeuvres contemporaines de Marc Chagall, dans le transept gauche et dans le déambulatoire (en 1960 et 1963).

La verrière d’Hermann de Munster, du XIV siècle, sur la façade ouest. Elle fut amputée de sa partie inférieure lors de la construction du portail classique de Jacques-François Blondel, au XVIII siècle. la rosace a un diamètre de 11,25 m.

La verrière de Thiébaut de Lyxheim (1504), dans le croisillon nord du transept : d’une hauteur de 33,25 m, elle représente le triomphe de la Vierge au Paradis. Les trois rosaces supérieures, symbole de la Trinité, encadrent le couronnement de Vierge par Dieu, au Paradis. La partie inférieure est l’oeuvre de Thomas de Clinchamp.

La verrière de Valentin Bousch, réalisée entre 1521 et 1527), dans le croisillon sud du transept : de ce vitrail se dégage l’influence de la renaissance italienne.

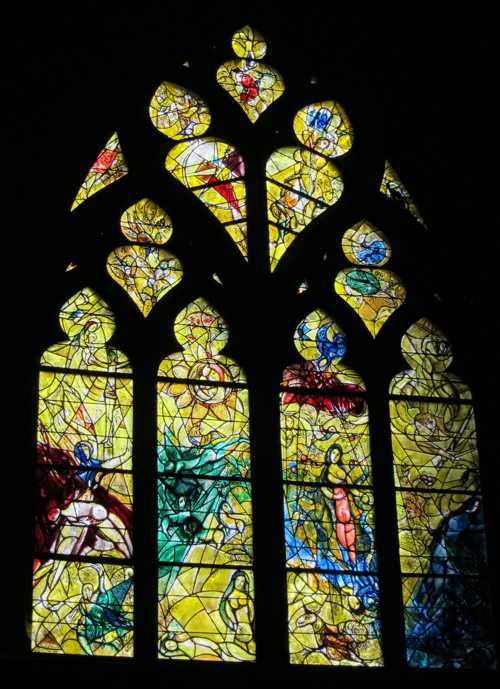

Le vitrail de Marc Chagall dans le transept gauche (1963): de gauche à droite, la création d’Adam et d’Eve, le paradis terrestre, le péché originel et Adam et Eve chassés du paradis.

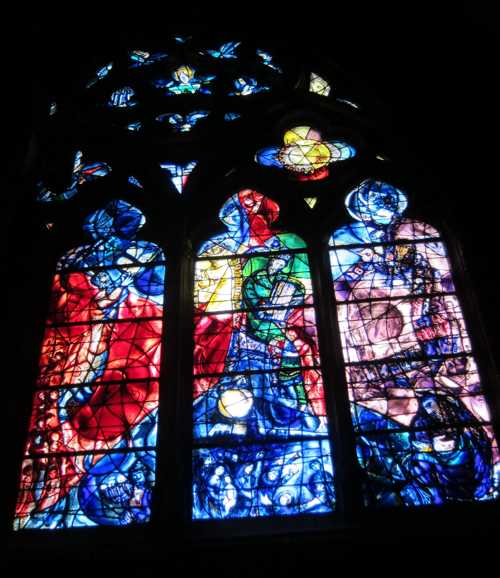

Vitrail de Marc Chagall dans le déambulatoire (1960): de gauche à droite, Moïse recevant les Tables de la Loi au Mont Sinaï, le roi David et la belle Bethsabée, la déportation à Babylone.

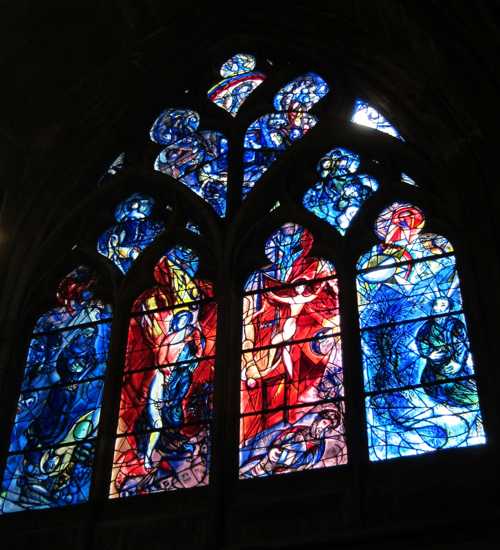

Vitrail de Marc Chagall dans le déambulatoire (1960) : de gauche à droite, Abraham prêt à sacrifier son fils Isaac, la lutte de Jacob, le songe de Jacob, Moïse et le buisson ardent.

A l’issue de la visite de la cathédrale, après 45 minutes de temps libre, nous prîmes la direction de Verdun pour rejoindre notre hôtel.