Samedi soir, nous arrivâmes à l’hôtel « Les Orchidées » à Verdun, où la soirée fut très animée grâce au talent de Monique Sayer. Son animation a soulevé l’enthousiasme d’un groupe de motards hébergés dans le même hôtel et originaires du Loiret.

Elle se transforma même en Angela pour nous faire la leçon…, sous les applaudissements du groupe de motards du Loiret.

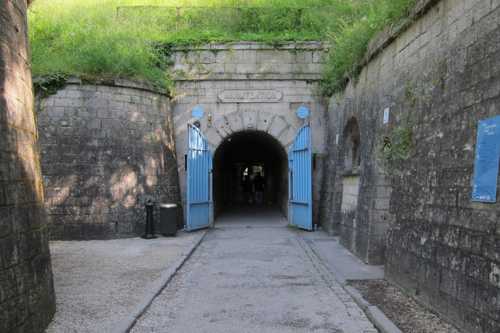

La journée de visites du dimanche commença par la découverte de la Citadelle souterraine, construite à la fin du XIX siècle, sous la Citadelle de Vauban. Ce complexe de galeries, d’une longueur de 4 km, situé à 16 m sous terre, prévu pour accueillir 2 000 soldats joua un rôle clé durant la bataille de Verdun (février-novembre 1916). Durant ces terribles combats, la citadelle accueillit jusqu’à 10 000 hommes. Sa boulangerie fournissait jusqu’à28 000 rations de pain par jour amenées dans les tranchées du champ de bataille. La visite de la citadelle se fait en nacelles « filoguidées » dans un parcours qui reconstitue la vie dans la cité souterraine en cette année 1916. La visite s’achève à pied devant la reconstitution de la cérémonie du choix du Soldat Inconnu, qui eut lieu dans cette citadelle de Verdun, le 10 novembre 1920.

L’entrée dans la Citadelle, par les galeries Guinot, du nom du commandant du Génie qui fit construire cette citadelle souterraine entre 1886 et 1893.

et nous fit assister à des différences de point de vue dans l’état-major sur le rôle de la discipline en ces temps de souffrance pour les hommes de troupe.

Puis nous quittâmes les nacelles pour nous rendre vers la salle de la cérémonie du choix du soldat inconnu, en passant entre ces visages de poilus.

Le choix du Soldat Inconnu par Auguste Thin, soldat au 132 RI et à l’arrière on remarque le mot d’ordre de Pétain nommé pour défendre Verdun : « On ne passe pas ».

Le 10 novembre 1920, dans la salle des fêtes de la citadelle, transformée en chapelle ardente, eut lieu le choix du Soldat Inconnu. Elle contenait 8 cercueils avec la dépouille d’un soldat non identifié et provenant de huit secteurs différents du front français. Le soldat Auguste Thin, originaire de Caen et affecté au 132 RI, eut la responsabilité de choisir qui allait prendre le chemin de Paris, le lendemain 11 novembre 1920, pour reposer sous l’Arc de Triomphe. Il fit deux fois le tour et déposa son bouquet tricolore sur le 6 ème cercueil, car il appartenait au 132ème RI (1+3+2=6) qui faisait partie du 6ème Corps d’Armée. Les 7 autres soldats furent enterrés à Verdun où ils reposent dans le cimetière du Faubourg Pavé.

Comme il nous restait du temps libre avant le repas, Bernard Haegy proposa d’aller visiter la fabrique de dragées Braquier, l’une des spécialités de Verdun.

Pour le repas, nous étions attendus sue « la Péniche », amarrée sur les quais de la Meuse. Et comme il faisait très beau, ce repas en plein air sur une péniche au bord de l’eau fut un excellent moment de convivialité.

En rejoignant le bus, nous pûmes admirer quelques aspects de Verdun.

Le monument de la Victoire avec son escalier de 73 marches couronné par une pyramide surmontée d’un chevalier.

L’après-midi, une guide vint nous prendre en charge pour nous faire découvrir le fort de Vaux et l’ossuaire de Douaumont.

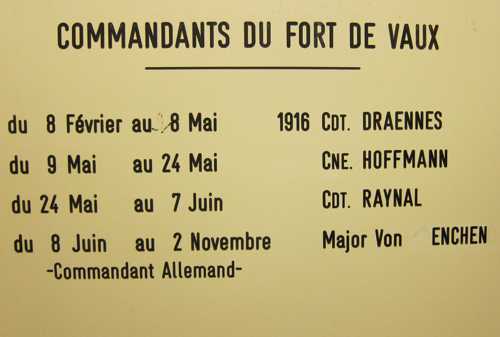

Construit en maçonnerie de 1881 à 1884, le fort de Vaux fut renforcé en 1888 et cuirassé de 1904 à 1906. Il fallut quatre mois de combats aux troupes allemandes pour s’emparer du fort de Vaux. Le 1er juin elles arrivèrent à pénétrer dans le fort qui connut 6 jours de combats terribles dans les galeries. Sans soutien extérieur, le commandant Raynal capitula le 7 juin 1916 : ses hommes en manque d’eau avaient été amenés à boire leur urine. Les Allemands rendirent les honneurs à la garnison française au moment de la reddition. Le fort fut repris par les Français le 2 novembre 1916.

Le groupe devant le fort de Vaux et la plaque rendant hommage au dernier pigeon envoyé par le commandant Raynal.

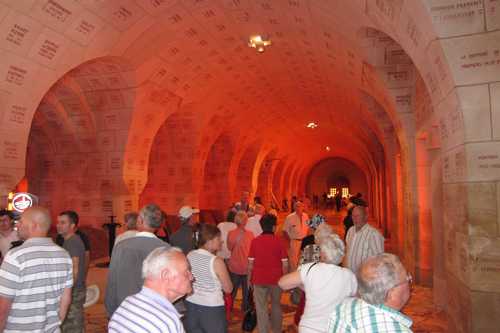

Notre visite de Verdun s’acheva par l’émouvante visite de l’ossuaire de Douamont, une immense nécropole qui vit le jopur entre 1920 et 1932, grâce à l’initiative de Mgr Ginisty, évêque de Verdun. Il ramassa de l’argent à travers ses multiples conférences. Dans cet ossuaire, reposent les restes de soldats non identifiés, français et allemands.

L’ossuaire de Douaumont avec sa galerie de 137 mètres de long et sa tour d’une hauteur de 46 mètres.

Chaque tombeau correspond à un secteur du champ de bataille et surplombe les caveaux où reposent les ossements des combattants non identifiés trouvés dans ce secteur. On évalue à 130 000 les soldats reposant dans ces caveaux.

Sur les murs, des plaques évoquent les noms des soldats disparus sur ce champ de bataille de Verdun.

L’imposante tour de l’ossuaire (46 m de haut) : certains y voient la forme d’un obus, d’autres une croix, d’autres une épée plantée en terre en signe de paix.

Le cimetière de Douaumont où reposent 15 000 soldats identifiés. C’est devant ce cimetière, qu’en 1984, le Président François Mitterrand et le Chancelier Helmuth Kohl se donnèrent la main, dans un geste symbolique de la réconciliation franco-allemande.

En 2006, derrière les tombes musulmanes orientées vers La Mecque, fut édifié le mausolée visible à l’arrière plan, pour rendre hommage à ces soldats africains venus des colonies pour se battre pour la France.

Cette excursion sur deux jours a enchanté les participants. Elle constitue aussi le début de notre commémoration de la Grande Guerre, que nous poursuivrons à travers les bulletins des années 2015-2016-2017 et 2018, dans lesquels nous évoquerons les enfants de Rixheim morts durant ce premier conflit mondial.