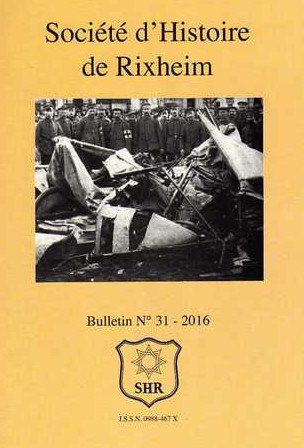

Dans notre bulletin 2016, nous poursuivons la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre.

Dans notre bulletin 2016, nous poursuivons la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre.

Christian Thoma relate dans un long article, richement illustré, la journée du 18 mars 1916 qui a frappé les contemporains par l’ampleur et la violence de ce qui fut la première véritable bataille aérienne de la guerre 14-18: que ce soit à travers les journaux de l’époque, à travers les souvenirs consignés par ceux qui ont vécu ce combat de titans, tous ont été frappés par ce qui s’est passé ce jour-là dans le ciel mulhousien. Les avions de bombardement du GB 4 de Belfort, sous le commandement du capitaine Maurice Happe, qui avaient pour objectif le terrain d’aviation de Habsheim et des cibles mulhousiennes, se heurtèrent, ce jour-là, à des aéroplanes allemands ayant décollé du terrain de Habsheim. Les combats eurent lieu au dessus de l’agglomération mulhousienne et, au cours de cet affrontement, le pilote allemand Ernst Udet, qui allait devenir le deuxième as de l’aviation allemande, remporta sa première victoire.

Ernst Udet, affecté à la FFA 68 (Feld Flieger Abteilung), stationnée à Habsheim et qui logeait à Rixheim, rue Zuber, remporta en ce 18 mars 1916 sa première victoire aérienne.

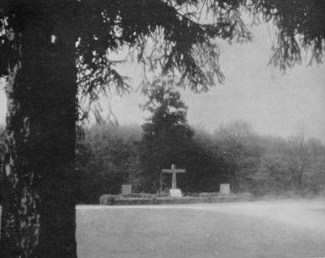

A la lisière de la forêt de la Hardt, les Allemands aménagèrent cette sépulture pour des pilotes français abattus au cours de ce combat aérien du 18 mars 1916.

Au cours de ce combat, les Allemands perdirent cet énorme avion, l’AEG G, bimoteur et triplace : l’équipage fut d’abord enterré près de l’aérodrome, puis il fut transféré après la guerre dans le cimetière allemand d’Illfurth.

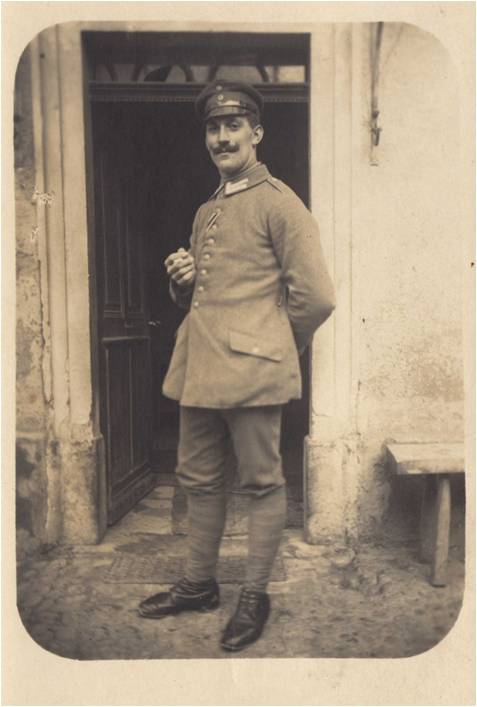

Grâce aux nombreuses photographies conservées par René Reymann, nous relatons, en onze pages bien illustrées, le parcours de Léon Reymann, né le 5 juin 1892. Enrôlé le 17 octobre 1912, ce Rixheimois, fils du maire de l’époque, Ivan Reymann, dut rajouter à ces deux années de service militaire plus de quatre années de guerre. Engagé d’abord sur le front ouest, en Belgique, il fut transféré avec son unité, le 5ème Grenadier Regiment zu Fuss, sur le front est où il affronta les Russes. En octobre 1915, il regagna le front ouest, dans les Flandres et devint sous-officier. Devenu formateur à Berlin en avril 1916, il repartit pour le front russe en août 1916, dans les rangs du Garde Reserve Jäger Bataillon, et y resta jusqu’à la fin des opérations à l’est. A l’automne 1918, il rejoignit le front ouest où il fut fait prisonnier.

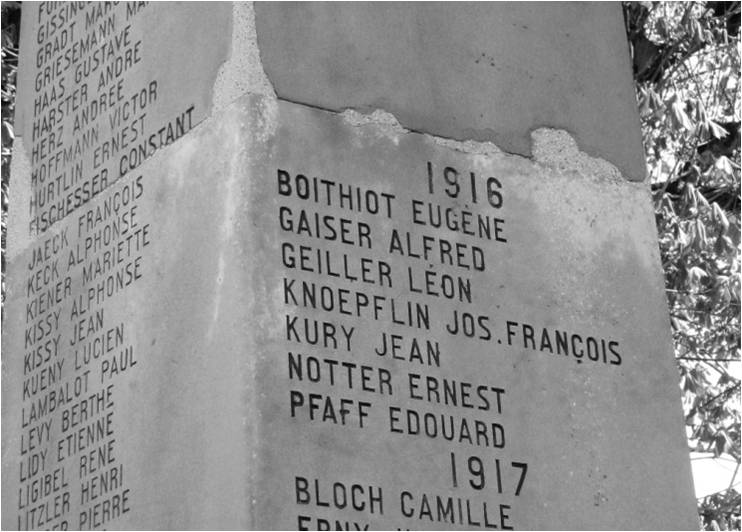

Poursuivant son travail sur les soldats rixheimois morts durant la Grande Guerre, Yves Schlienger nous livre des informations sur les les noms figurants sur le Monument aux Morts pour l’année 1916.

Grâce aux documents conservés par Claude Notter, nous relatons quelques passages de la vie de son père, Léon Notter, enrôlé le 21 septembre 1914, à l’âge de 18 ans comme Landsturmmann et affecté dans un Armierungsbataillon, une unité de terrassement, d’entretien des voies ferrées et de préparation du matériel. Grâce à un carnet de notes, nous pouvons revivre une partie de son séjour sur le front russe.

Dans sa page en alsacien, Véronique Rigo rend hommage au poète Charles Zumstein.

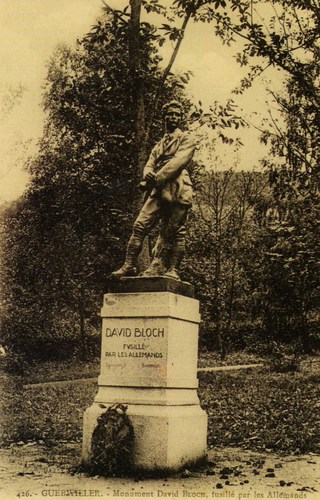

Benoit Meyer continue son travail sur les fusillés de la Hardt. A travers un récit très vivant et très documenté (grâce à la consultation des archives de Karlsruhe), nous revivons, pas à pas, le drame de Joseph Boltz, David Bloch et Charles Löwenguth, condamnés pour trahison et fusillés en 1916, sur le champ de tir de l’Ile Napoléon.

Le monument dédié à David Bloch, inauguré à Guebwiller en 1923, et détruit par les nazis, en 1940. Il fut remplacé en 1965 par une stèle rappelant le destin tragique de David Bloch.

Frédéric Casarin nous rafraîchit la mémoire en évoquant le crash aérien qui se déroula dans le ciel de Rixheim, le 13 septembre 1966, entre deux avions de chasse F-100 « Super Sabre », appartenant à la onzième escadre de chasse, basée à Bremgarten, en RFA. Heureusement cet accident ne provoqua que quelques dégâts matériels.

Christian Thoma rend ensuite hommage à Georges Sturchler, né en 1921 à Folgensbourg, ordonné prêtre le 1er novembre 1943 et qui fut curé de Rixheim de 1965 à 1991. Jusqu’à son décès, en 2015, malgré son départ de Rixheim, Georges Sturchler resta membre de la SHR, dont il fut l’un des premiers adhérents.

Le jubilé sacerdotal de Georges Sturchler (en blanc à gauche de la photo) à Rixheim, le 6 octobre 1968, pour ses 25 ans de prêtrise. A sa gauche, on reconnait Alphonse Kuhn, curé de Rixheim de 1936 à 1951; et qui fêta, ce jour-là, ses 50 ans de vie sacerdotale.

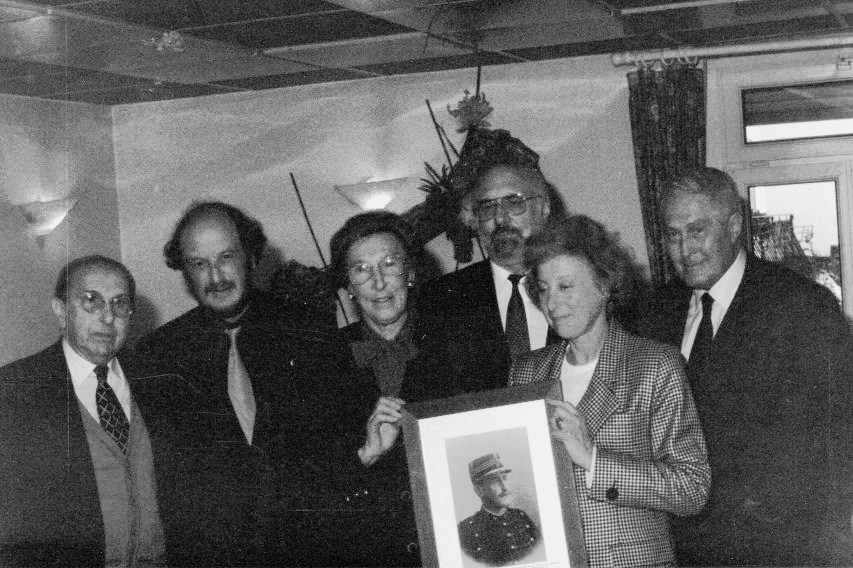

En cette année 2016 où Mulhouse commémore le 110 ème anniversaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus à travers « L’Année Dreyfus », Christian Thoma revient sur la journée du 25 mai 1996, date à laquelle le Collège de Rixheim prit le nom de Collège Capitaine Dreyfus. L’idée de trouver un nom au Collège émana de son Principal M. Roger Hickenbick et c’est Francis Ullmann, professeur d’histoire au Collège qui milita pour l’adoption du nom du capitaine, dont la famille était originaire de Rixheim. Encore aujourd’hui, c’est le seul établissement scolaire de France à porter le nom du Capitaine Alfred Dreyfus.

Le lâcher de ballons du 25 mai 1996, des ballons porteurs de messages de tolérance et d’espoir, rédigés par les élèves du Collège. Portés par le vent d’est, l’établissement reçut en retour des messages venus d’Outre-Rhin, dont l’un émana de Berlin et un autre de Hambourg.

Françoise Kullmann et Aline Farhi, petites-filles du capitaine, tiennent le portrait de leur grand-père, devant le Principal du Collège, Roger Hickenbick et, à sa droite, Francis Ullmann, professeur d’histoire de l’établissement, le promoteur du nom choisi pour le collège de Rixheim .

Le bulletin revient aussi sur l’excursion annuelle du 7 juin 2015 à Epinal et au château d’Haroué, ainsi que sur le séjour de nos amis lohnois du 1er au 4 octobre 2015.

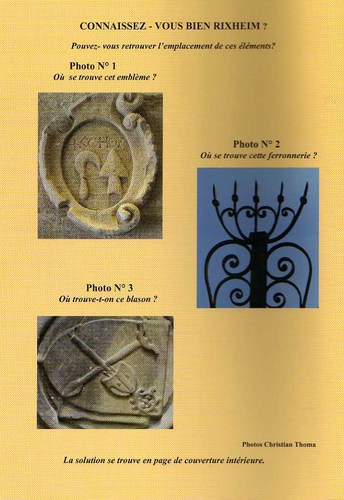

Vous y trouvez aussi le traditionnel jeu « Connaissez-vous bien Rixheim ? »

Vous pouvez toujours commander ce bulletin auprès de la Société d’Histoire de Rixheim en nous laissant un message.

Vous pouvez toujours commander ce bulletin auprès de la Société d’Histoire de Rixheim en nous laissant un message.