Après notre séjour à Lohne en 2013 (ce séjour a fait l’objet de plusieurs articles que vous pouvez trouver dans les archives du site), nous avons accueilli, du 30 septembre au 4 octobre 2015, un groupe de 45 membres du Heimatsverein de Lohne, dont 20 cyclistes qui ont emmené leur vélo dans la remorque de l’autocar.

Le premier jour, le jeudi 1er octobre, fut consacré à la découverte de Rixheim, qu’une dizaine de participants ne connaissaient pas encore.

Le matin débuta par une visite guidée du cimetière israélite, menée par Cornélie Matter, membre de la Société d’Histoire, auteur d’un mémoire sur ce lieu de sépultures. Ce cimetière semble en fait beaucoup plus ancien que la date de 1798 qui figure sur la plaque apposée sur la grille d’entrée.

Les explications de Cornelie furent traduites en allemand par Werner Steinke, grand connaisseur de Rixheim et de la langue de Molière.

Parmi les nombreuses sépultures, celle de Elie Haas, de Habsheim, né en 1832 et décédé le 20 nisan 5678, soit le 2 avril 1918.

Une plaque rappelle la mémoire des soeurs Lévy-Zivi, Berthe et Rose, originaires de Rixheim et mortes à Auschwitz en 1944. Leur nom figure aussi sur le mur des victimes juives de la barbarie nazie au Mémorial de la Shoah à Paris.

La matinée se poursuivit par la visite de la Commanderie et du Musée du Papier Peint, alors que les cyclistes partirent à la découverte des collines de Rixheim.

Alors qu’un groupe visite le Musée du papier Peint, l’autre va partir à la découverte de la Commanderie.

La visite fut assurée par Benoit Meyer, qui connaît tous les détails de ce magnifique bâtiment, construit par l’architecte Bagnato, au XVIII siècle, pour le Commandeur de l’Ordre des Chevaliers Teutoniques, installé à Rixheim au début du XVII siècle, après avoir quitté Mulhouse, passée à la Réforme.

A la pause de midi, tout le monde se retrouva dans le Parc de la Commanderie pour un superbe pique-nique, dans un cadre idyllique.

L’après-midi, Christian Thoma fit découvrir à une partie des Lohnois le parcours historique de Rixheim, inauguré en 2014, lors des Journées du Patrimoine.

Christian Thoma donnant les dernières précisions avant de partir à la découverte du parcours historique de Rixheim.

En fin d’après-midi, tout le groupe se retrouva pour la visite de l’unité de production Pöppelmann. L’implantation à Rixheim de cette firme lohnoise, en mai 1980, est à l’origine du jumelage entre Rixheim et Lohne, conclu le 2 mai 1987.

Le soir, dans le cadre du jumelage, la Ville de Rixheim invita la délégation lohnoise à un repas dans les prestigieux locaux de la Commanderie.

De gauche à droite, Benno Dräger, président du Heimatsverein de Lohne, Werner Steinke, son bras droit et référent lohnois pour le jumelage, Bernadette Carrière, adjointe au maire de Rixheim en charge du jumelage et représentant le Maire, et Christian Thoma, président de la Société d’Histoire de Rixheim.

La nécropole et le sommet du Vieil-Armand, dénomination française du Hartmannswillerkopf, marqué d’une croix.

Le vendredi matin, les Lohnois, accompagnés de quelques Rixheimois, prirent la direction des Vosges pour visiter le champ de bataille du Vieil-Armand, symbole alsacien de la boucherie que fut la guerre de position durant la Grande Guerre. 106 unités françaises et 200 unités allemandes s’affrontèrent pour le contrôle de cette montagne dominant la plaine d’Alsace, du haut de ses 956 mètres. Par l’ampleur des pertes, évalués à 10 000 morts et 20 000 blessés, ce champ de bataille fut dénommé « La mangeuse d’hommes » par les Français et « Der Todesberg » (la montagne de la mort) par les Allemands.

Classé Monument Historique dès 1921, ce champ de bataille est aujourd’hui l’un des mieux conservés de France, avec ses 45 km de tranchées, tant françaises qu’allemandes. Le visiteur découvre d’abord le Monument National, édifié suite à une souscription nationale lancée par le général Tabouis, ancien commandant de la 9ème DI engagée dans les combats du Vieil-Armand. Cette oeuvre de l’architecte Robert Danis fut inaugurée en 1932 par le Président Albert Lebrun.

Le Monument National est accessible par une tranchée creusée dans le roc, au lieu-dit Silberloch. On aperçoit l’autel de la Patrie, qui surplombe la nécropole nationale, et au loin la croix, qui indique le sommet du Vieil-Armand, une croix inaugurée en 1932 et longtemps illuminée la nuit.

Malheureusement, suite à une panne d’électricité dans le secteur, il fut impossible d’entrer dans la crypte où se trouve un ossuaire avec les restes de 12 000 soldats français non identifiés. Elle renferme aussi trois chapelles dédiées aux trois confessions concordataires (catholique, protestante et juive).

L’autel de la Patrie, inspiré de l’autel de la Patrie de la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790 sur le Champ de Mars à Paris, est orné des écussons de 12 villes ayant contribué à son financement.

la nécropole nationale, créée entre 1921 et 1926, où reposent 1 640 soldats français, dont 384 non identifiés inhumés dans six ossuaires.

Parmi les tombes, une sépulture d’un soldat musulman tombé pour la France et on devine un des six ossuaires de la nécropole. En vertu des conclusions du Traité de Versailles, les soldats français eurent droit à des croix blanches alors que celles des soldats allemands sont noires.

A la sortie de la nécropole, débute l’itinéraire de découverte du champ de bataille.

Régulièrement, le guide proposa des haltes pour donner des explications sur l’organisation des tranchées et la vie du poilu.

De temps en temps un abri fortifié : les installations allemandes étaient beaucoup mieux équipées et plus solides.

A l’heure du déjeuner, le groupe arriva à la ferme-auberge du Molkenrain, pour un repas marcaire, là où mangèrent les Présidents français et allemand, François Hollande et Joachim Gauck, le 3 août 2014. Ce jour-là, ils commémorèrent au Vieil-Armand le déclenchement de la guerre 14-18 et posèrent la première du futur historial franco-allemand, dont l’ouverture au public est prévue en 2017.

Après le repas, le programme se poursuivit par la découverte d’Eguisheim, la patrie de Léon IX, pape de 1049 à 1054 . La visite de cette belle localité viticole, élue village préféré des Français en 2013, fut menée par Benoit Meyer, vice-président de la Société d’Histoire de Rixheim.

La fontaine St Léon, édifiée entre 1834 et 1836 est l’une des plus grandes d’Alsace. La statue du pape alsacien, oeuvre du sculpteur sélestadien Georges Hugel , fut mise en place en 1852.

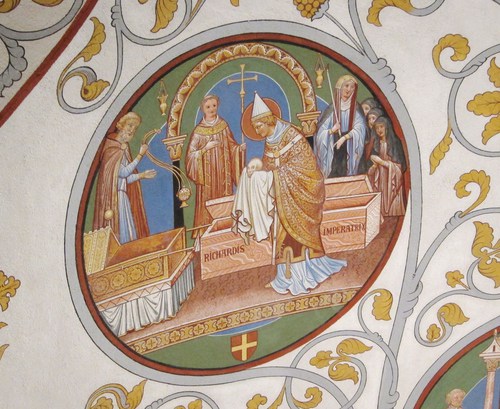

Le château actuel est le résultat de la reconstruction entreprise à la fin à la fin du XIX siècle, à l’initiative de Monseigneur Stumpf, né à Eguisheim et évêque de Strasbourg de 1887 à 1890. Il racheta l’ancien château, ravagé par un incendie en 1877. A l’emplacement du donjon, il proposa d’édifier une chapelle dédiée à Saint Léon. Ce lieu de culte fut construit de 1891 à 1894, en style néo-roman, sur les plans de l’architecte Charles Winckler. La chapelle fut consacrée en 1894 par Monseigneur Fritzen, né à Kleve, ville allemande proche de la frontière hollandaise, et évêque de Strasbourg de 1891 à 1919.

Les médaillons du plafond de la chapelle, peints par F-A Martin, évoquent des épisodes de la vie du pape Léon IX, comme cette translation des reliques de Sainte Richarde à Andlau, cérémonie à laquelle il procéda lors de son premier séjour en Alsace, l’année de son élection sur le trône de Saint Pierre, en 1049.

L’église paroissiale Saints Pierre et Paul réserve de belles surprises

Sur la façade de l’église, le pape Léon IX est représenté sous les traits de Napoléon Bonaparte, une statue mise en place en 1810.

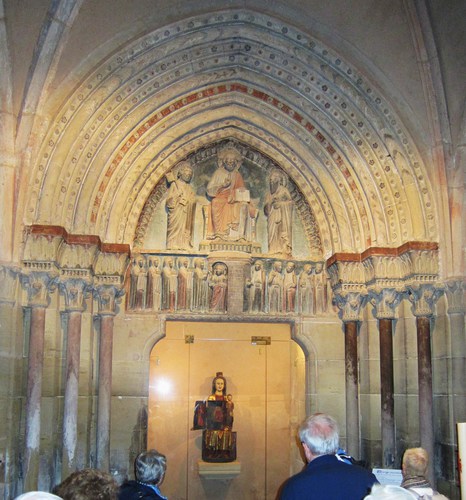

Sous le porche du clocher, se trouve un superbe portail avec des sculptures romanes polychromes et une étonnante statue de la Vierge, datant du XIV siècle.

Dans le tympan, le Christ est entouré de Saint Pierre, à sa droite, et de Saint Paul, à sa gauche. Le linteau illustre une parabole du Christ : du côté gauche, il accueille les vierges sages, prévoyantes, qui ont encore de l’huile dans leurs lampes, mais à droite, la porte reste fermée aux vierges insouciantes.

La statue de la Vierge est dite ouvrante et pouvait accueillir un ostensoir, une relique… Ces statues furent interdites par le Concile de Trente et elles sont aujourd’hui très rares.

La promenade dans les rues qui s’enroulent autour du château permit de découvrir de belles demeures, aux façades remarquables . Certaines maisons sont d’anciennes cours dîmières (on en comptait 16 à Eguisheim, avant la Révolution française).

Sur cette maison à colombages, on retrouve les initiales du propriétaire encadrant la date de 1686 et l’inscription IHS, (Jesus Hominum Salvator) (Jésus sauveur de l’humanité) et au-dessus de la fenêtre une invocation à la l’Esprit-Saint (« Viens Esprit-Saint, viens Esprit consolateur »). Ces mentions religieuses devaient assurer la protection de la maison contre le mauvais sort.

Le caveau d’Eguisheim, siège de la société de propagande des vins d’Eguisheim, sur la Place du Château.

En levant la tête, le visiteur est informé que c’est bien la cité du pape Léon IX et que jusqu’en 1648, Eguisheim, comme toute l’Alsace, faisait partie du Saint Empire Romain Germanique.

Après la visite d’Eguisheim, la journée s’acheva par une dégustation de vins d’Alsace dans la cave d’Antoine Ehrhart à Wettolsheim.

La soirée s’acheva dans une bonne ambiance lors de la dégustation, très bien animée par Antoine Ehrhart.

Le samedi 3 octobre fut particulièrement chargé avec au programme la visite de l’Ecomusée et du Haut Koenigsbourg et en fin de journée la soirée dialectale au Trèfle à Rixheim.

Le guide de l’écomusée d’Alsace présente, en allemand, ce musée de plein air, inauguré le 1er juin 1984, sur le territoire de la commune d’Ungersheim.

La belle maison alsacienne de Gommersdorf, datée de 1682 et remontée en 1986-87 : ses colombages avec la croix de Saint André, son balcon, et le nid à cigognes.

Au rez-de-chaussée de ce grenier de Hirtzbach, a été installée l’ancienne huilerie de Koestlach, qui produisait de l’huile de noix et de l’huile de colza.

A côté du grenier à grain, dans le cadre du 30ème anniversaire de l’écomusée, des bénévoles ont remonté la maison de Rixheim, qui se trouvait à l’entrée de la rue du Raisin .

La maison de Rixheim, qui date du XVIII siècle, avant son démontage, Rue du Raisin, une action entreprise en mai 2005 par les bénévoles de l’Ecomusée, épaulés par des membres de la Société d’Histoire de Rixheim, le tout avec le soutien logistique de la ville de Rixheim.

La maison fortifiée de Mulhouse, datée du XII -XIII siècle, démolie en 1983 lors d’une opération de rénovation urbaine, fut reconstruite à l’Ecomusée, de 1985 à 1988, sous la forme d’un petit château de plaine.

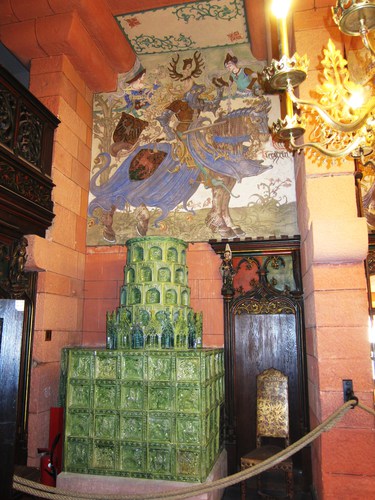

Après un repas tarte flambée au restaurant de l’Ecomusée, la journée se poursuivit par la visite du Haut-Koenigsbourg, la « sentinelle de l’Alsace ». Cette ruine féodale, classée Monument Historique en 1862, achetée par la ville de Sélestat en 1865, fut offerte à l’Empereur Guillaume II, en 1899. Le Kaiser confia la rénovation du château à l’architecte Bodo Ebhardt. Le chantier dura de nombreuses années et l’inauguration officielle eut lieu, sous une pluie battante, le 13 mai 1908. Lors du retour de l’Alsace à la France, cette rénovation, entreprise par « l’ennemi », fut longtemps traitée de fantaisiste. Le Haut-Koenigsbourg servit de cadre, en 1937, au tournage du film « La grande illusion », de Jean Renoir. Le château rénové ne devint Monument Historique qu’en 1993 et depuis le 1er janvier 2007, l’Etat a confié la gestion du monument au Conseil départemental du Bas-Rhin.

Le blason d’Oswald de Thierstein, à qui l’Empereur Frédéric III de Habsbourg gagea le château en 1479 : c’est lui qui rénova la fortification et l’adapta aux progrès de l’artillerie.

La sculpture du portail d’honneur présente l’Empereur d’Allemagne et roi de Prusse, Guillaume II, comme l’héritier de l’Empereur Charles-Quint.Dans la partie basse, les armoiries de Charles-Quint, avec l’aigle bicéphale des Habsbourg, sont surmontés de l’aigle des Hohenzollern. Une inscription rappelle que ce château fut reconstruit de 1900 à 1908.

Suite aux dégâts de la tempête de 1999, il a fallu refaire les toitures .

Le moulin à vent, qui couronne une des deux tours de la cour basse, est en voie de rénovation. Ce moulin installé par Bodo Ebhardt, lui a valu de nombreuses critiques car jugé fantaisiste et sans fondement historique, même si dans les ruines, on trouva trace d’une meule.

Le guide raconta l’histoire du château en partant de la maquette de la ruine féodale, le château ayant été détruit par les Suédois, lors de la Guerre de Trente Ans.

Dans la cour du haut-château, cet escalier d’honneur, néo-gothique, mène au premier étage du logis seigneurial.

Sur une fresque, le nom de l’architecte Bodo Ebhardt voisine avec celui d’un ancien possesseur du château au XV siècle, le Graf von Rathsamhausen, avec qui l’architecte pensait avoir un lien de famille.

Dans la salle d’apparat du Kaiser, les fresques sont l’oeuvre du peintre alsacien Léo Schnug, né à Strasbourg en 1878, d’un père allemand et d’une mère alsacienne, originaire de Lampertheim. Il décora le château après l’inauguration, entre 1911 et 1912.

Léo Schnug a représenté les anciens seigneurs en chevaliers s’affrontant dans une lice, devant les belles dames, comme ici le comte de Rathsamhausen.

L’imposant chevalier de la famille des Thierstein, peint par Léo Schnug, une oeuvre qui exalte la chevalerie.

Dans la chambre lorraine, ainsi nommée car elle fut meublée par la Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine, province également annexée au Reich, une copie du Graouli est suspendue au plafond. Dans la crypte de la cathédrale de Metz, se trouve ce dragon, appelé Graouli. La légende raconte que ce monstre qui terrorisait la région messine a été vaincu par Saint Clément, premier évêque de Metz vers 280.

Dans la salle des trophées de chasse, Léon Schnug a représenté Saint Hubert, le patron des chasseurs.

De retour à Rixheim, tout le monde se retrouva au Trèfle pour la soirée dialectale, un Elsasser Owa, organisée avec le soutien de la ville de Rixheim. Comme, en Basse-Saxe, l’année 2015 était axée sur la promotion du dialecte, appelée Plattadeutsch, nos amis lohnois proposèrent d’organiser une manifestation commune autour de nos deux patois. Cette soirée, ouverte au public, avec entrée libre, était donc animée par la délégation lohnoise du Heimatsverein à travers des sketchs, des chants en Plattdeutsch et du côté alsacien par le Cercle Théatral de Rixheim, qui joua deux sketchs en alsacien, et par le groupe folklorique de la Sundgauvia qui anima la fin de la soirée. Malheureusement, cette manifestation n’attira qu’un public bien clairsemé, malgré une bonne présentation dans la presse locale et dans le bulletin municipal.

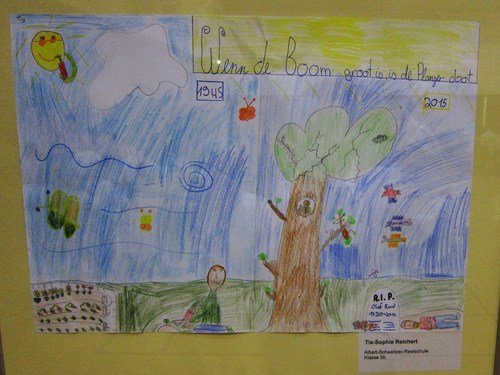

Des dessins d’écoliers lohnois présentèrent certaines expressions en Plattdeutsch, à l’image de celui-ci qui illustre le dicton suivant : »Wenn de Boom groot is, is de Pflanzer doot » ( Quand l’arbre est grand le planteur est mort).

Nos amis lohnois entonnèrent de nombreux chants en Plattdeutsch comme « Moin, Moin » (sur la mélodie de Frère Jacques »), « Mien Haohn is dot » (Le coq est mort), sans oublier le Lohner Lied.

En écho au Lohnerlied, Véronique Rigo, secrétaire de la SHR fit la lecture du poème « Rixa », un hymne à Rixheim.

Le dimanche matin, nos amis Lohnois reprirent le chemin de la Basse-Saxe, avec beaucoup d’images et de souvenirs de leur séjour en Alsace, et prêts à organiser un prochain séjour dans notre chère province.